- Définir clairement les objectifs et les contraintes du projet

- Évaluer la faisabilité technique et choisir les bons experts pour une réalisation maîtrisée

- Anticiper les aspects réglementaires et budgétaires

- Une préparation méthodique pour un projet structurel réussi

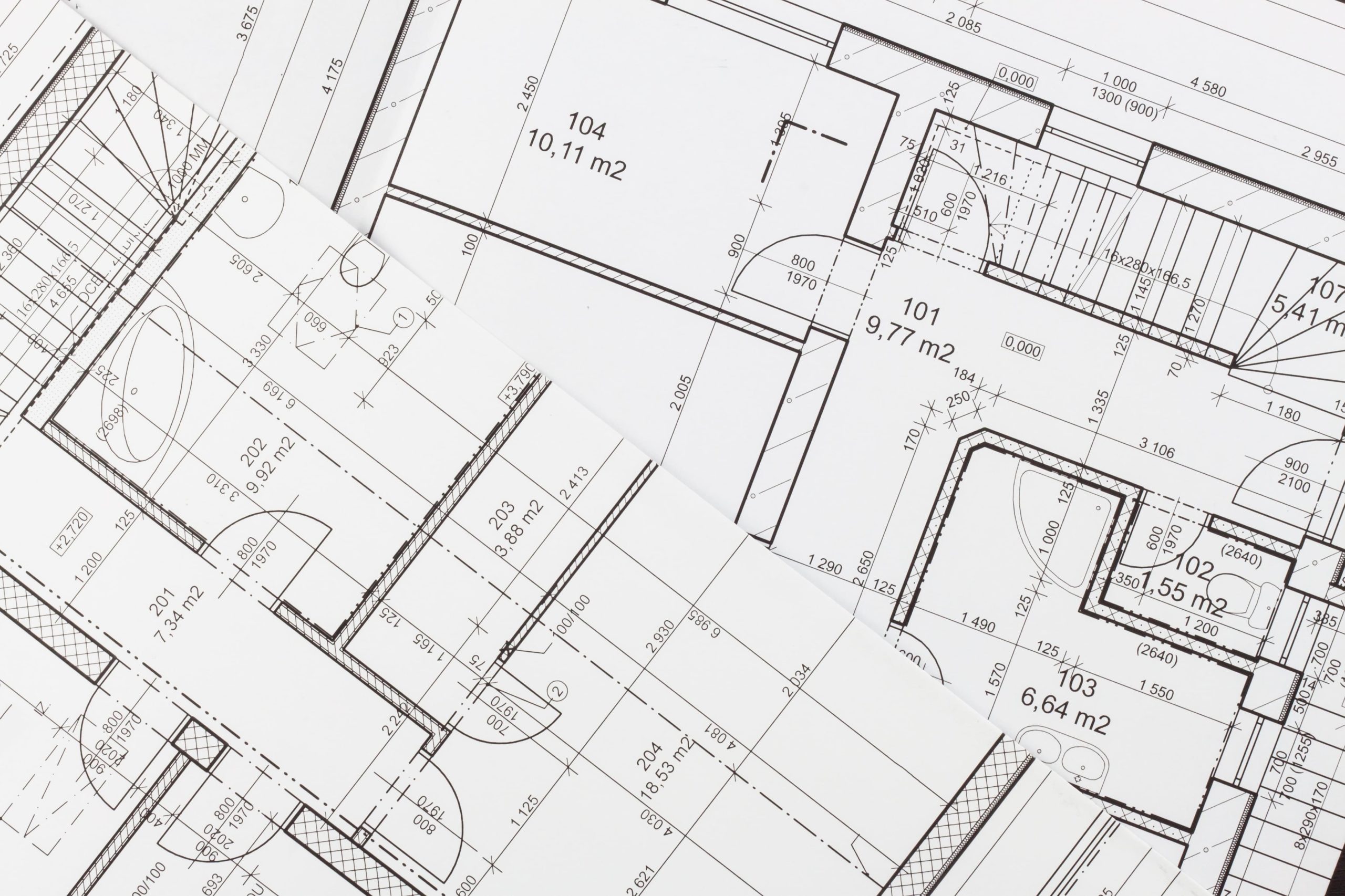

Bien préparer un projet structurel reste la condition essentielle pour éviter les erreurs coûteuses, les surcoûts et les blocages administratifs. Transformer un espace, agrandir sa maison, renforcer une structure : ces projets séduisent de nombreux propriétaires, mais leur réussite dépend d’une préparation rigoureuse.

Beaucoup se lancent trop vite. Ils découvrent tardivement les contraintes structurelles, les dépassements budgétaires ou les refus d’autorisation. Ces erreurs d’anticipation compromettent la réussite, voire engendrent des désordres structurels difficiles à réparer.

Comment s’assurer que votre projet sera techniquement faisable, conforme aux normes et maîtrisé financièrement ?

Cet article détaille les étapes clés qui transforment une ambition en réalisation sécurisée et durable.

Définir clairement les objectifs et les contraintes du projet

Avant toute intervention sur la structure d’un bâtiment, clarifiez précisément ce que vous souhaitez réaliser. Cette première phase oriente toutes les décisions techniques et financières qui suivront.

Identifier la nature et la finalité de l’intervention

Les projets structurels recouvrent des réalités variées.

- Rénovation avec modification de la structure;

- Extension horizontale ou surélévation;

- Renforcement de plancher;

- Ouverture de mur porteur.

Chaque typologie implique des contraintes structurelles spécifiques.

Une extension nécessite une analyse des fondations existantes pour vérifier leur capacité portante. Sans cette vérification, le risque de tassement différentiel peut compromettre la stabilité de l’ensemble.

Une ouverture de mur porteur impose la mise en place de renforts (poutres métalliques, linteaux) pour compenser la suppression de l’élément.

Un renforcement de plancher exige une évaluation précise des charges actuelles et futures. Si vous envisagez d’aménager des combles ou de créer une bibliothèque, la capacité portante du plancher existant doit être validée.

Précisez dès le départ les usages futurs des espaces transformés, les nouvelles charges envisagées et les interactions avec l’existant. Cette définition claire permet d’orienter les études techniques vers les bonnes priorités et d’éviter les révisions coûteuses en cours de projet.

Analyser le contexte et les contraintes existantes

Avant même de consulter un ingénieur structure, analysez le contexte global. Le type de bâti influence directement les solutions. Une construction ancienne en pierre ne se traite pas comme un bâtiment récent en béton armé. Les techniques de renforcement diffèrent selon les matériaux et les modes constructifs.

Une maison individuelle offre plus de liberté qu’un immeuble en copropriété. Dans ce dernier cas, les parties communes nécessitent des autorisations spécifiques et le projet doit être présenté en Assemblée Générale.

L’état général de la structure constitue un élément déterminant. Fissures préexistantes, affaissement de plancher ou signes d’humidité doivent être identifiés avant toute intervention. Ces pathologies du bâtiment peuvent nécessiter des travaux préalables. Elles influencent également le dimensionnement des renforts structurels.

Les contraintes d’accès, de voisinage, de nature du sol ou d’emprise disponible complètent cette analyse initiale. Cette phase préventive évite les mauvaises surprises lors du diagnostic structure et permet d’aborder le projet avec une vision réaliste.

Évaluer la faisabilité technique et choisir les bons experts pour une réalisation maîtrisée

Cette étape détermine si vos ambitions sont réalisables compte tenu de l’état réel du bâtiment. Elle mobilise également les professionnels dont l’expertise sécurise votre projet.

Le rôle clé du diagnostic structurel

Le diagnostic structurel constitue le socle de toute préparation sérieuse. Réalisé par un ingénieur structure, il analyse le comportement réel du bâtiment avant toute intervention.

Cette expertise porte sur les murs porteurs, les planchers, les fondations et les éléments de contreventement.

L’ingénieur identifie les points sensibles et évalue la capacité portante des éléments existants. Il détecte d’éventuelles pathologies. Il vérifie si la structure peut supporter les modifications envisagées ou si des renforts sont nécessaires.

Valider la faisabilité technique avant d’engager des frais importants en plans architecturaux ou en démarches administratives évite de concevoir un projet irréalisable. Le diagnostic structure transforme une idée en projet techniquement viable.

Au-delà du diagnostic structurel, certains projets nécessitent des études complémentaires. Une étude géotechnique s’impose pour les extensions ou surélévations. Elle vérifie que les fondations existantes peuvent supporter les nouvelles charges.

Les relevés dimensionnels et l’analyse des matériaux existants complètent le dispositif.

Dans les constructions anciennes, identifier précisément la composition des murs permet d’adapter les techniques d’intervention. Les calculs de charges et la modélisation structurelle dimensionnent ensuite les renforts nécessaires.

Sans étude de sol préalable, certains propriétaires découvrent en cours de chantier que les fondations ne peuvent supporter une extension. Une reprise en sous-œuvre imprévue s’impose alors. Cette situation génère un surcoût important et un retard significatif. Elle aurait été anticipée avec une étude géotechnique réalisée en amont.

S’entourer des professionnels adaptés dès le départ

Les projets structurels mobilisent plusieurs métiers dont les compétences se complètent. Voici un aperçu des principaux intervenants et de leur rôle :

Rôles des professionnels dans un projet structurel

| Professionnel | Rôle principal | Intervention |

| Ingénieur structure | Valide faisabilité technique, dimensionne renforts | Dès la phase de faisabilité |

| Architecte | Conçoit aménagement et esthétique | Phase conception (obligatoire selon surface) |

| Maître d’œuvre | Planifie et coordonne l’exécution | Phase chantier |

L’ingénieur structure intervient en premier. Sa validation technique conditionne toutes les étapes suivantes. Consulter un bureau d’étude structure avant même de faire établir des plans architecturaux élaborés évite de concevoir un projet que la structure ne pourrait supporter.

L’architecte prend ensuite le relais pour concevoir l’aménagement. Il optimise les espaces et assure l’harmonie visuelle. Au-delà d’un certain seuil de surface, le recours à un architecte devient obligatoire.

Le maître d’œuvre coordonne enfin l’exécution. Il planifie les interventions des différents corps de métier et assure le suivi de chantier.

Cette collaboration entre professionnels réduit les risques techniques. Elle optimise le temps et le coût global. Elle fluidifie le déroulement du chantier.

Anticiper les aspects réglementaires et budgétaires

Ces deux dimensions pratiques conditionnent directement le lancement des travaux. Négliger cette phase expose à des retards importants et des surcoûts significatifs.

Vérifier la conformité et obtenir les autorisations nécessaires

Tout projet structurel s’inscrit dans un cadre réglementaire précis. Les autorisations varient selon la nature et l’ampleur de l’intervention.

| Type de projet | Autorisation requise | Délai moyen |

| Ouverture mur porteur (sans modification de façade) | Déclaration préalable | 1 mois |

| Extension limitée | Déclaration préalable | 1 mois |

| Extension importante / surélévation | Permis de construire | 2-3 mois |

| Travaux en copropriété (parties communes) | Autorisation Assemblée Générale | 3-6 mois |

Des vérifications complémentaires peuvent s’ajouter selon la localisation du bâtiment. En secteur protégé, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France devient obligatoire.

Le Plan Local d’Urbanisme impose parfois des contraintes d’emprise au sol, de hauteur ou d’aspect extérieur.

Le bureau d’études structure joue un rôle déterminant dans la constitution du dossier administratif. Il fournit les pièces techniques indispensables :

- Note de calculs.

- Plans de renforcement.

- Attestation de conformité structurelle.

Ces documents confirment aux services instructeurs que le projet respecte les règles de sécurité et de stabilité.

Les conséquences d’un défaut d’autorisation peuvent être lourdes. Obligation de remise en état aux frais du propriétaire, amendes, responsabilité civile, voire pénale en cas de désordre affectant des tiers.

Établir un budget réaliste et prévenir les imprévus

La planification financière constitue l’autre pilier de la préparation. Un budget prévisionnel rigoureux intègre l’ensemble des postes de dépenses, souvent sous-estimés par les porteurs de projet.

Les études techniques représentent un investissement initial.

- Diagnostic structure, étude de faisabilité, calculs de dimensionnement.

- Honoraires professionnels de l’ingénieur structure et de l’architecte selon la nature du projet.

- Les coûts administratifs (instruction du permis de construire, frais de dossier) complètent cette première enveloppe.

Le poste travaux lui-même se décompose en plusieurs phases :

- Gros œuvre (démolition, renforcement structurel, maçonnerie).

- Second œuvre (électricité, plomberie, isolation) et finitions.

Chaque phase peut réserver des surprises si la préparation technique n’a pas été suffisamment approfondie.

Prévoyez une marge de sécurité budgétaire pour absorber les aléas techniques ou administratifs. Cette réserve financière évite d’interrompre le chantier faute de trésorerie. Elle évite également de devoir revoir à la baisse les finitions.

L’impact d’un projet mal préparé se mesure concrètement. Des dépassements budgétaires importants sont fréquemment constatés sur des chantiers lancés sans étude structurelle préalable. Investir dans la préparation technique permet d’optimiser les solutions, d’éviter les reprises et de maîtriser les coûts.

Une préparation méthodique pour un projet structurel réussi

Préparer un projet structurel ne constitue pas une contrainte administrative ou technique supplémentaire. Cette phase représente la base même de sa réussite. Elle constitue la condition indispensable pour transformer une ambition en réalisation concrète et pérenne.

Cette préparation méthodique apporte des garanties essentielles. La faisabilité technique est validée par des professionnels qualifiés avant tout engagement financier important. Le budget reste maîtrisé grâce à une anticipation des postes de dépenses et des aléas possibles.

La conformité réglementaire est sécurisée par la constitution d’un dossier administratif complet. La coordination entre les différents acteurs s’établit dès la conception. Cela évite les incompréhensions et les retards. Les risques de désordres structurels sont anticipés et prévenus par des études techniques appropriées.

Investir du temps et des ressources dans cette préparation permet d’éviter des erreurs coûteuses et des contentieux administratifs. Les projets bien préparés se déroulent plus sereinement, dans le respect des délais et des budgets initiaux.

Se faire accompagner dès la phase de réflexion, c’est la meilleure façon d’aborder son projet sereinement.

La préparation structurelle sécurise votre projet, protège votre patrimoine et valorise la pérennité de vos transformations.